中世纪的欧洲人剃须已成常态:

中世纪剃须已很普遍

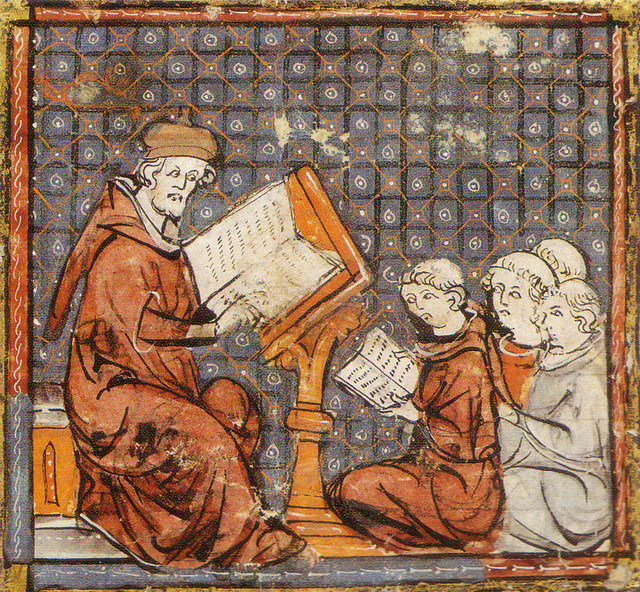

中世纪的欧洲,剃须也越来越普遍,但同时也是件很麻烦的事。为了减缓疼痛,剃须之前往往要用肥皂软化胡须,那时肥皂是稀缺而昂贵的物品,而廉价的肥皂是用碱液制成,剃须时会刺激皮肤,再加上不锋利的剃须工具,剃须不但不干净,还很痛。如果不小心刮破了皮肤,很可能就感染了,在没有破伤风的年代,这可是致命的。

在1054年基督教分裂为天主教和东正教后,西方教堂的主教鼓励神职人员和教徒剃须,从而区别于犹太教和穆斯林,这种差异现在还是能看出来。

古代中国人喜欢留胡子?还喜欢染呢!

说完了外国的古文明,再来说说古代中国人剃不剃胡子。不像古装片中的英俊小生,中国古人多是留胡子的,所谓“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”,但是没有几个人真正一背子不剪头发也不剪胡子,留的拖到地上。所以古人的习俗是,胡子和头发不能没来由的随意破坏,但日常修剪和梳理是可以的。

古人的胡子很有讲究,不同的朝代对胡子的审美也不同。秦汉人特喜欢留胡子,以“多须髯”为美;唐宋时染胡子大为流行,“好染髭须事后生”;南朝时出现刮胡子现象,贵族子弟“无不熏衣剃面”;而出家人剃除须发、不留胡子,则为“远离烦恼,究竟寂灭”……

对于胡须的颜色,古人以紫、黄为贵,即所谓“紫髯”、“黄须”。三国时吴大帝孙权就是紫髯,《太平御览》引《献帝春秋》记载,当年孙权与曹操手下名将张辽对阵,张辽事后才知道退走的“紫髯将军”是孙权。曹操很器重三儿子曹彰,就是因为曹彰的胡子为黄色,认为“黄须儿,定大奇”。

对胡子的形状,古人也有讲究。胡子的美丑一般由嘴唇上的“髭”决定。古人最喜欢留“八字胡”,左右分两撇,尾端或上翘或下垂。随着封建社会的结束,越来越多的中国人选择剃掉胡须,逐渐发展成今天的“没胡子”、小鲜肉审美。

本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:古人剃须竟是为了活命?探秘男人的剃须史//jd.zol.com.cn/627/6273716.html

推荐经销商